🕒 Lecture 47 min.

Extrait du bulletin d’information “Trait d’Union” n°104 de décembre 2024

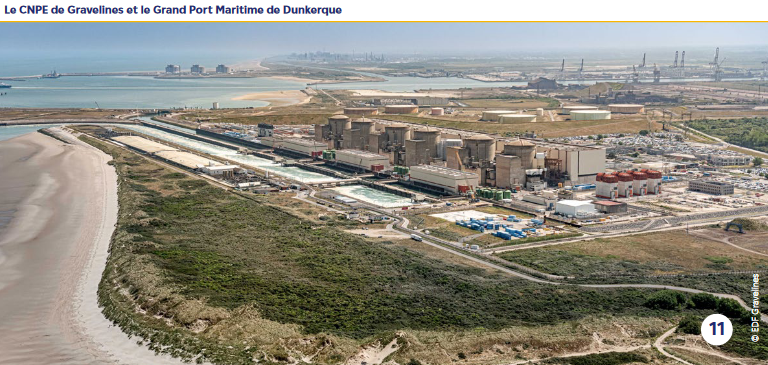

Gravelines, la plus grande centrale nucléaire de France, fut bâtie sur des terres gagnées sur la mer du Nord. Sur un sol particulièrement meuble, fait de sable et d’argile. Elle est à l’entrée d’un des plus grands ports de France, qui fourmille de transports et d’activités industrielles énergivores plus ou moins risquées. Aux 6 réacteurs nucléaires existants (900 MWe chacun), qui ont été mis en service entre 1980 et 1985 et que EDF veut faire fonctionner le plus longtemps possible, le projet est d’en rajouter 2 autres, plus puissants, de type EPR2 (1650 MWe chacun). Ce projet est sur la table du débat public depuis septembre 2024 et y restera jusqu’à janvier 2025.

Étant donné les particularités du site de Gravelines, la question des dangers environnants, des risques qu’ils représentent pour les installations, et donc des méthodes utilisées pour les évaluer est essentielle. Car entre les aléas naturels auxquels la zone est sujette, les effets du changement climatique qui ne font que s’accentuer, les risques liés aux industries et aux transports de matières dangereuses à proximité, et le développement de la zone portuaire qui implique de fréquents changements d’activités et d’aménagements, le site nucléaire de Gravelines est exposé à de multiples dangers. Leur analyse et les modèles statistiques utilisés pour déterminer les types et niveaux de risques pouvant affecter la centrale et les dispositions prises pour protéger ce colosse nucléaire sont cruciaux. Mais ces études sont complexes et difficiles à mener : une multitude de variables évolutives – dont les tendances ne sont pas toujours aisément prédictibles – et d’interactions sont à prendre en compte, et de très nombreux scenarios sont à modéliser. Alors étudions d’un peu plus près la question, à travers quelques exemples parmi les plus prégnants : qu’en est-il de la prise en compte et de l’évaluation de certains des risques auxquels est exposée la centrale nucléaire de Gravelines ?

—

Sommaire

—

1/ Gravelines, un colosse nucléaire

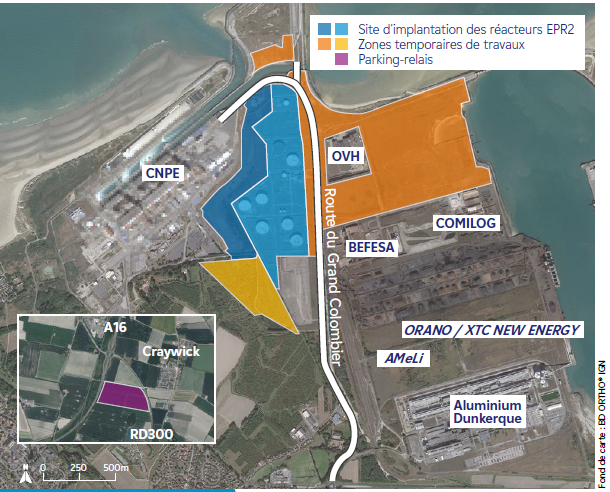

La création des réacteurs nucléaires à eau pressurisée de la centrale de Gravelines (Nord) a été autorisée en 1977 (réacteurs 1 à 4) et 1981 (réacteurs 5 et 6) (1). Organisés par paires, l’ensemble de ces 6 réacteurs nucléaires de 900 MWe chacun constitue 3 installations nucléaires de base (INB) (2) distinctes qui sont contrôlées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Aucune autre centrale nucléaire en France ne compte autant de réacteurs en fonctionnement (il y a 6 réacteurs sur le site de Chinon, mais 2 sont arrêtés définitivement). EDF a pour projet de construire deux réacteurs supplémentaires, de type EPR2 (1650 MWe chacun), sur un terrain adjacent au centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) existant. Le projet est actuellement l’objet d’un débat public (3). S’il est validé, les travaux préparatoires pourraient débuter en 2026, avec l’objectif de mettre en service les nouveaux réacteurs à l’horizon 2038/2039 (4). La centrale de Gravelines compterait alors 8 réacteurs nucléaires.

Situé sur la côte d’Opale, entre Calais et Dunkerque, le site nucléaire de Gravelines fait actuellement 152 hectares. Il est à 30 km de la Belgique et à 60 km de la Grande-Bretagne, un carrefour stratégique pour les échanges commerciaux et un haut lieu de productions industrielles. L’eau nécessaire au refroidissement des installations existantes de la centrale nucléaire est pompée dans l’avant-port Ouest du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD), 3e port de France, qui s’étend sur 17 km. C’est par là que passent les plus grands navires (jusqu’à 22 mètres de tirant d’eau), l’entrée Est ne permettant d’accueillir que les navires de taille plus modeste (moins de 14 mètres de tirant d’eau) (5).

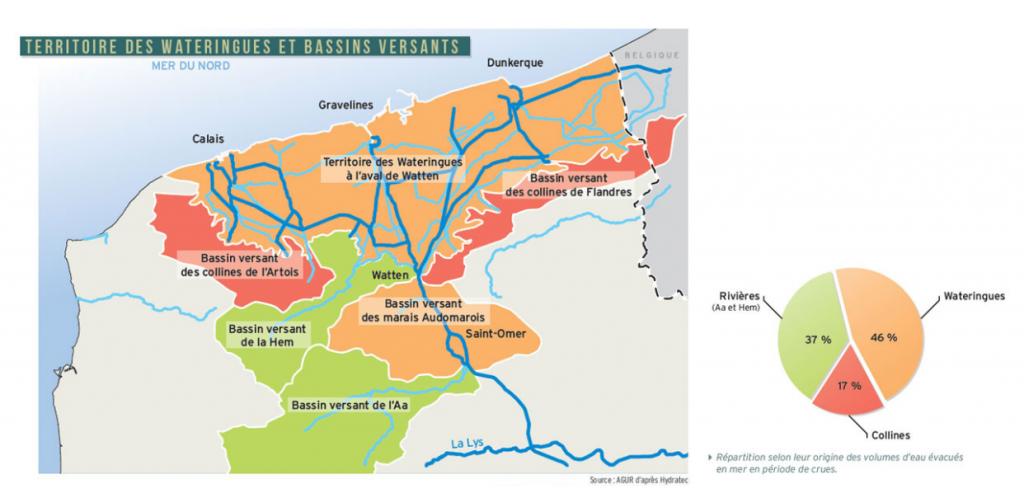

Comme toute installation côtière, la centrale nucléaire est vulnérable aux inondations. D’autant plus qu’elle est sur le territoire des Wateringues, un polder établi sur l’ancien delta de l’Aa, fleuve qui traverse la commune de Gravelines. Les terres de cette zone formée par le triangle Calais-Dunkerque-Saint-Omer sont en partie en dessous du niveau de la mer. Elles ont été gagnées sur le milieu marin en étant asséchées artificiellement. Un réseau complexe de canaux et de fossés permet de maintenir le secteur hors de l’eau (6). Mais malgré des aménagements supplémentaires (champs de rétention, système d’endiguement) qui ont été dimensionnés par rapport au niveau des grandes crues de 2002, le réseau est régulièrement saturé et ne permet plus de protéger le delta de l’Aa (7), comme l’ont montré les inondations de novembre 2023 et janvier 2024 (8).

Notes :

1 Décret de création du 24/10/77 et du 18/12/1981. Source : ASN.

2 Installation nucléaire de base : Installation soumise, de par sa nature ou en raison de la quantité ou de l’activité des substances radioactives qu’elle contient, à la loi du 13 juin 2006 (dite Loi TSN) et à l’arrêté du 7 février 2012. Ces installations doivent être autorisées par décret pris après enquête publique et avis de l’ASN. Leurs conception, construction, exploitation (en fonctionnement et à l’arrêt) et démantèlement sont réglementés. Source : ASN.

3 Débat public du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025 : https://urlr.me/hW7ESY

4 Dossier des maîtres d’ouvrage (DMO) EPR2 Gravelines, fig. 26 p.46

5 Source : www.dunkerque-port.fr

6 Source : www.institution-wateringues.fr

7 Article Ouest France du 03/01/2024 : Inondations dans le Pas-de-Calais : pourquoi le delta de l’Aa n’est-il plus suffisamment protégé ?

8 Article Delta FM du 03/01/2024 reprenant les données de Vigicrue : Des niveaux records historiques pour l’Aa « l’Aa (…) a dépassé localement les niveaux enregistrés lors des inondations de novembre 2023, qui constituaient déjà un mois record depuis les grandes crues de 2002. »

—

2/ Entre risque de submersion marine et de crue

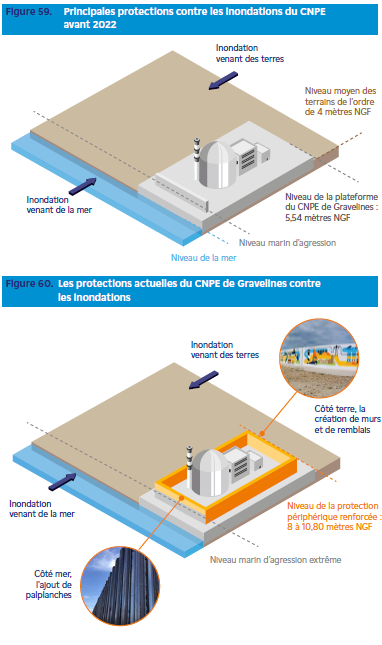

Cette spécificité, être exposée des deux côtés à un risque d’inondation à la fois par la mer et par les terres, a été prise en compte à la conception de la centrale de Gravelines il y a près de 50 ans. Puisque le terrain est à faible altitude (entre -3 et 4 mètres NGF (9)), la centrale a été construite sur une plateforme (5,54 mètres NGF (10)) et côté mer un rempart a été ajouté. Les hauteurs de ces protections contre le risque d’inondation ont été définies selon un niveau d’agression dit « niveau marin coefficient 120 », ce que EDF présente comme « le niveau marin arrivant tous les 20 ans » (11).

Pour le risque de montée des eaux côté fleuve et terres en raison des pluies, EDF ne précise pas l’échelle temporelle qui a été choisie pour établir le niveau d’agression de référence (niveau maximal atteint sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans ?). On remarque toutefois que ne remonter que sur 20 ans pour établir le niveau marin, pour des réacteurs conçus avec l’hypothèse d’une durée de fonctionnement de 40 ans et plus, paraît un peu court. Des phénomènes extrêmes de crues ou de marées peuvent se produire une fois tous les 100 ans. Une échelle trop courte de temps pour définir le niveau d’agression maximal auquel peut être exposée l’installation ne permet pas de prendre en compte les niveaux atteints certes plus rarement mais qui sont plus importants.

Les niveaux des protections dont sont dotées les installations nucléaires ont été revus à la hausse après l’inondation de la centrale du Blayais (Gironde, 1999) (12) et la catastrophe nucléaire de Fukushima (Japon, 2011) qui ont démontré que les dispositifs existants n’étaient pas suffisants. En 2013, l’ASN a édité un guide de recommandations détaillant une méthodologie pour évaluer et quantifier les risques d’inondations.

Pour établir le niveau marin de référence, l’ASN recommande d’additionner le niveau de marée théorique maximal en tenant compte de l’évolution du niveau marin moyen extrapolée jusqu’au prochain réexamen de sûreté – c’est-à-dire sur une décennie – à une surcote millénale majorée pour tenir compte des incertitudes (Guide n°13 p. 13).

Près de 10 ans après (et plus de 20 ans après l’accident du Blayais), en 2022, la centrale de Gravelines est dotée d’une nouvelle protection périphérique contre l’inondation (PPINO) : un ensemble de portails étanches et une digue de 3 km autour de la centrale (côté terre et côté mer) haute de 4 mètres (13), « conçue pour résister à des évènements extrêmes, d’une ampleur bien supérieure à tous ceux qui ont pu être constatés » précise EDF (14). Sans indiquer les niveaux de

marée maximale et de surcote retenus, ni la période d’observation, c’est-à-dire la durée temporelle utilisée pour collecter les données.

Aussi appelée marée de tempête, la surcote est un phénomène courant mais parfois d’ampleur exceptionnelle. C’est une surélévation du niveau de la mer provoquée par plusieurs facteurs (vent, houle, baisse de pression atmosphérique) pouvant s’additionner les uns aux autres. S’y ajoute la marée, qui selon son coefficient et sa période (haute ou basse), peut limiter ou aggraver le phénomène. Lorsque la tempête Xynthia (2010) est arrivée sur la côte atlantique, la marée était haute et le coefficient fort (102) : la surcote à la Rochelle a été de plus d’1m50. La tempête Martin qui a provoqué l’inondation du Blayais (1999) est arrivée alors que la mer n’était pas encore haute et le coefficient moindre (77) (15).

Or, la période de temps utilisée pour observer les phénomènes (dite « période de retour ») est cruciale : plus on remonte loin dans le temps, plus on collecte d’informations. Et plus les données d’entrées seront nombreuses, plus il sera possible d’établir un modèle statistique solide, qui permettra d’extrapoler et de prédire les niveaux susceptibles d’être atteints (16).

Notes :

9 NGF : Nivellement général de la France. Mesure précise de l’altitude d’un point par rapport au niveau moyen de la mer.

10 DMO EPR2 Gravelines, p. 74

11 Ibid

12 Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, des vagues remontant la Gironde ont submergé en partie le site du Blayais, affectant 2 réacteurs. La hauteur de la digue de protection du site n’a pas été suffisante pour empêcher l’inondation.

Sources : Rapport IRSN sur l’inondation du site du Blayais survenue le 27 décembre 1999 (janvier 2000) et communiqué de presse ASN du 05/01/2000

13 EDF Gravelines, Fiche presse PPINO

14 DMO EPR2 Gravelines, p. 74

15 Sources : météo contact et rapport IRSN sur l’inondation du site du Blayais survenue le 27 décembre 1999

16 Si une large plage de données observées par le passé assoit la solidité d’un modèle statistique prédictif, elle peut être remise en question en cas d’évolutions atypiques des phénomènes, comme c’est le cas avec le dérèglement climatique : regarder loin dans le passé ne suffit plus à prédire l’ampleur des phénomènes à venir si ces évolutions et les incertitudes associées ne sont pas ou mal prises en compte par le modèle.

—

3/ Des risques d’inondation sous-estimés et des difficultés de prédiction

Par exemple, si un modèle statistique est établi en collectant les données observées durant les 20 dernières années et qu’il prédit un niveau marin de référence de 4 mètres maximum, une digue de 4 mètres et quelques sera prévue (parce qu’il y aura une petite marge de sécurité pour tenir compte des incertitudes inhérentes aux calculs). Mais ces données collectées sur 20 ans ne tiendront pas compte de certains phénomènes, moins fréquents. Nous passerons alors à côté de données certes atypiques, mais qui existent et qui sont à prendre en compte. Imaginons que la mer ait atteint un niveau exceptionnellement haut 25 ans plus tôt, un niveau qui n’a jamais plus été atteint depuis, mais qui est bel et bien arrivé. Ce phénomène est avéré (même s’il a une probabilité d’occurrence faible, qu’il est peu probable, il reste possible). C’est donc une donnée à intégrer au modèle de prédiction si nous voulons qu’il tienne compte de toutes les situations susceptibles d’arriver.

Et c’est justement là que le bât blesse dans les études d’EDF : les données d’entrées qui ont été utilisées pour estimer le risque d’inondation de ses sites côtiers étaient trop peu nombreuses. De fait, les protections établies étaient sous-dimensionnées, puisqu’elles découlent des estimations des risques.

C’est exactement ce qu’a montré une étude franco-québécoise parue en mars 2022 dans la revue Water Ressources Research (17) : les estimations du risque d’inondation des centrales en bord de mer étaient biaisées, faute de prendre en compte suffisamment de données. L’étude est justement partie de cas français, notamment des centrales de Gravelines et du Blayais. Et a mis en exergue que les données utilisées ne remontaient que sur 30 ans. « Ce n’est pas raisonnable d’estimer un niveau de surcote de mille ans avec seulement trente ans de données. C’est pour cela que nous souhaitons intégrer les données historiques afin d’augmenter la durée d’observation », explique une des autrices de l’étude (18). Les séries de données sont trop courtes et souvent de mauvaise qualité (données manquantes). En ajoutant des données historiques remontant sur cinq siècles (archives municipales, coupures de presse, repères d’inondations sur des bâtiments, etc.) aux données des marées enregistrées ces 30 dernières années, les auteurs ont pu ajuster leur modèle d’estimation de surcote et ils ont démontré que les risques d’inondation marine retenus pour les centrales du Blayais et de Gravelines étaient sous-estimés. Ce qui signifie que le niveau de protection de ces sites nucléaires n’était pas adapté au niveau réel des risques auxquels ils sont exposés (19).

Qui plus est, les effets du dérèglement climatique sont à prendre en compte. Les marées, les surcotes, mais aussi les pluies et les crues qualifiées d’exceptionnelles deviennent plus fréquentes ces dernières années, et les phénomènes gagnent en intensité. Les niveaux « d’agressions » observés par le passé ne suffisent plus à prédire les niveaux à venir.

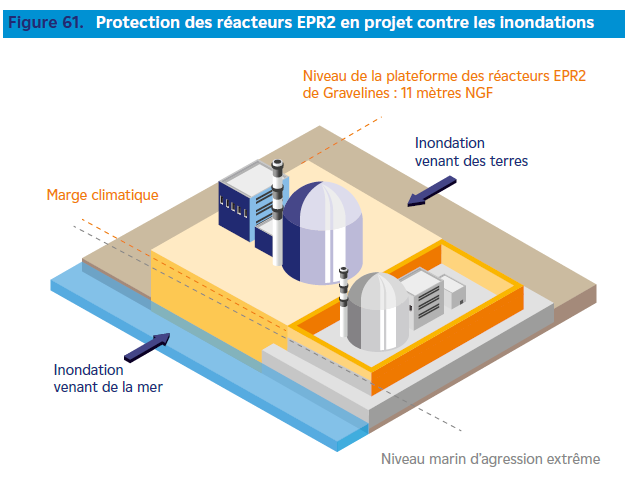

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle EDF présente des protections contre les inondations différentes pour ses hypothétiques EPR2 de Gravelines que celles qui sont actuellement en place sur les 6 réacteurs existants : la plateforme sur laquelle seraient construits les EPR2 sera à 11 mètres NGF (20) (contre 5,54 mètres NGF pour les 900 MWe). Une « marge climatique » est intégrée, sans que la méthode de calcul ni les hypothèses retenues ne soient explicitées.

Ce que dénonce l’association Greenpeace dans un rapport paru en octobre 2024 (21) : une mauvaise gestion du risque lié au changement climatique, des référentiels qui ne se basent pas sur les scénarios les plus impactants, et une sûreté par rapport au risque d’inondation qui ne serait garantie pour le moment que jusqu’en 2070 (soit 30 ans de fonctionnement, la moitié de la durée minimale d’exploitation envisagée). EDF envisage une « amélioration continue », notamment par une veille climatique permettant de surveiller l’évolution des phénomènes naturels, mais qui ne serait concrètement mise en œuvre que tous les 10 ans, lors des réexamens périodiques des réacteurs. Et encore une fois, pas un mot sur les séries de données collectées ni sur les modèles statistiques utilisés pour les traiter.

On voit donc que c’est la méthode d’estimation des risques qui est au centre de la question des protections dont est dotée une centrale nucléaire face aux dangers qui peuvent la menacer. Et que le dérèglement climatique rend encore plus complexe la prédiction des niveaux d’agressions externes (canicules, tempêtes, inondations, etc.) auxquels seront soumises – et auxquels devront résister – les installations.

D’autant que dans un écosystème, il faut compter avec les accumulations et les interactions possibles entre les phénomènes naturels. Par exemple, le sol du site de Gravelines est particulièrement meuble, il est composé de plusieurs couches de sable et d’argile, la partie la plus solide (la craie) est enfouie à plus de 170 mètres de profondeur (22). Ce qui représente un risque pour l’installation : le terrain est fortement compressible, le sol peut bouger, gonfler, se tasser. Un phénomène qui peut être influencé par la pluviométrie, les ruissellements, infiltrations, remontées de nappes… Mais aussi par les sécheresses, ou les aménagements de terrains.

Les îlots nucléaires des EPR2 sont beaucoup plus grands et donc beaucoup plus lourds que ceux des réacteurs de 900 MWe. La charge d’un seul îlot nucléaire d’EPR2 est 2 fois celle d’un double îlot de 900 MWe (23). Le sol particulièrement meuble devra donc supporter non seulement la plateforme de béton élevée à 11 mètres NGF, mais aussi un poids équivalent à 4 doubles îlots nucléaires de réacteurs de 900 MWe. L’évaluation du risque de tassement du terrain et les protections adoptées comme le terrassement et renforcement du sol seront des enjeux majeurs pour la stabilité des bâtiments et la sûreté des réacteurs.

Mais les phénomènes naturels (inondations, mouvement de terrain, tempêtes, etc.) ne sont pas les seuls vecteurs de dangers pour la centrale. Beaucoup d’autres menaces seraient à prendre en compte (chute d’avion, conflit armé, terrorisme, pandémie, etc.). Nous ne traiterons ici que d’une autre particularité propre à Gravelines : l’industrialisation de la zone portuaire où elle est installée.

Notes :

17 Saint Criq, L., Gaume, E., Hamdi, Y., & Ouarda, T. B. M. J. (2022). Extreme sea level estimation combining systematic observed skew surges and historical record sea levels. Water Resources Research, 58, e2021WR030873 : https://doi.org/10.1029/2021WR030873 (en accès libre)

18 Article de L. Radisson, Actu Environnement du 07/07/2022 : Vulnérabilité des sites nucléaires aux inondations : une étude scientifique remet en cause les certitudes

19 Des travaux ont été initiés au Blayais et à Gravelines, mais pas sur les autres sites nucléaires côtiers (Paluel, Penly et Flamanville dans la Manche). Des indications montrent un dimensionnement des protections contre le risque de submersion à Flamanville en-deçà de phénomènes observés. Source : Avis de tempête sur le nucléaire, F. Vallet (2023)

20 DMO EPR2 Gravelines, p.75

21 La centrale nucléaire de Gravelines : un château de sable en bord de mer, Greenpeace, 2024

22 Selon la stratigraphie présentée dans le DMO EPR2 Gravelines (fig. 31 p.53), le toit du substratum de craie est à environ -171 mètres NGF. EDF précise que la géologie du site d’implantation des EPR2 a des caractéristiques similaires à celles du site de la centrale existante.

23 DMO EPR2 Gravelines, p. 54

—

4/ Risques industriels : une zone portuaire aux multiples dangers

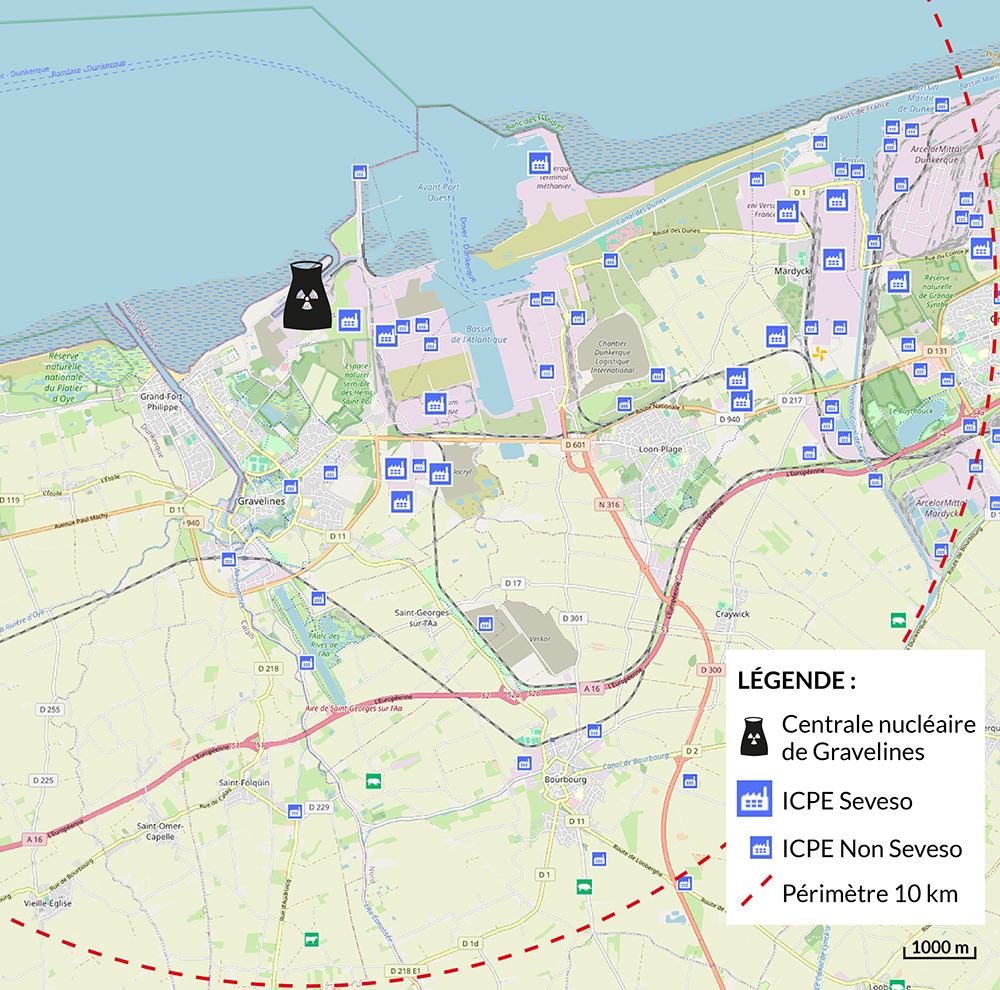

17 km de long, 7 000 hectares où sont implantées 10 communes (dont Gravelines), est le 3e port de France. Mais aussi le 1er port français d’importation de minerais et de charbon, 1er port français pour l’importation de fruits en conteneurs, 1er pôle de fret ferroviaire français, 1er port fluvial du Nord-Pas-de-Calais (24)… En plus d’un trafic maritime, fluvial, routier et ferré dense, la zone comporte de multiples installations industrielles aux activités variées qui impliquent l’usage et le transport de matières dangereuses. Plusieurs d’entre elles ont le statut d’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) car leurs activités impliquent des risques pour les populations, l’environnement et les bâtiments à proximité. Et bon nombre sont classées Seveso : ce sont les plus dangereuses des ICPE en raison des quantités de matières dangereuses qui y sont utilisées (25).

Explosion, incendie, déversements de produits corrosifs, nappes d’hydrocarbures, formation de nuage toxique, de nuage inflammable à l’air libre, vaporisation violente à caractère explosif… en plus des dangers générés par les flux de trafics, chacune de ces installations est une source de dangers pour les installations environnantes.

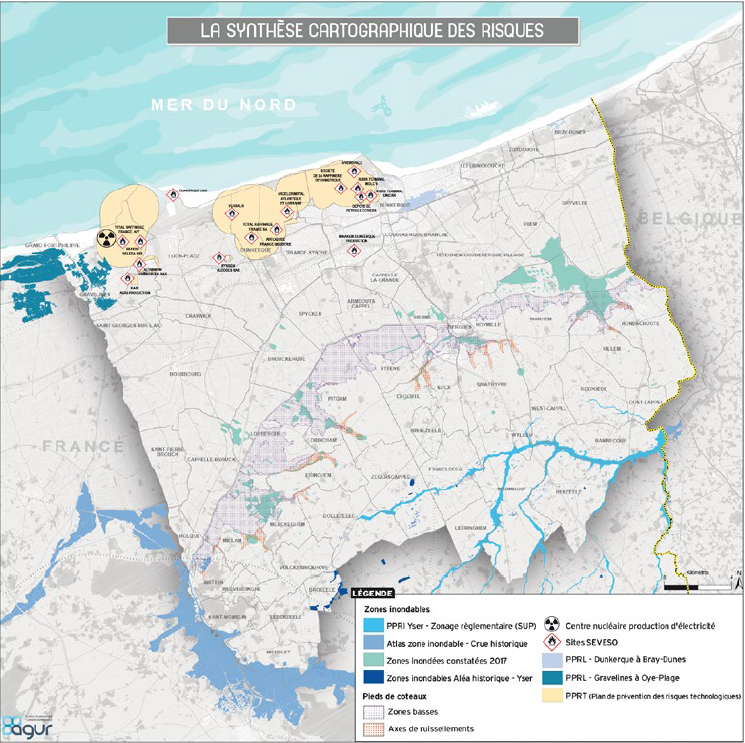

Et il faut bien sûr compter avec l’effet domino inhérent à une zone si dense en installations industrielles : un accident survenant quelque part (sur une voie de transport ou dans une usine) peut en générer un autre, qui peut à son tour en générer un autre, etc. Dans le dossier des maîtres d’ouvrage du projet EPR2 Gravelines, une cartographie des risques industriels est présentée (26). Elaborée pour le document d’orientations et d’objectifs du Schéma de cohérence territoriale de la région validé en 2022, elle fait état de 16 usines Seveso dans l’environnement de la centrale. Mais aucun élément concernant leurs activités, les typologies de dangers générés ou les évaluations des niveaux de risques associés n’y est détaillé.

La densité industrielle du GPMD et les besoins en électricité sont des arguments avancés pour justifier l’implantation de 2 réacteurs nucléaires supplémentaires à Gravelines (27). Production d’aluminium et d’acier, pétrochimie… Autant de procédés industriels très énergivores. De plus la zone est en pleine évolution, à la fois par la décarbonation de ses industries et par le développement de nouvelles activités. D’après RTE, le besoin électrique sur la zone de Dunkerque va tripler et la puissance requise devrait atteindre 4 500 MWe à l’horizon 2040 (sachant que la centrale actuelle a une puissance totale de 5 400 MWe et a couvert en 2023 environ 60% de la consommation électrique annuelle des Hauts-de-France) (28).

Les voisins immédiats de la centrale nucléaire existante (et qui seront accolés au chantier des EPR2 s’ils sont autorisés) sont très gourmands en énergie, et plusieurs utilisent des matières dangereuses (29) :

- OVH et son data-center géant ;

- Comilog qui produit du silicomanganèse (un ferroalliage destiné à la fabrication d’acier) par un procédé électrothermique (four à arc électrique) ;

- BEFESA avec une usine de traitements de surfaces (lavages d’oxydes) et une autre, Seveso seuil haut, de recyclage de résidus de fabrication d’inox (par l’usage de fours électriques à arc) ;

- AMeli qui produit de la chaux vive ;

- Aluminium Dunkerque, Seveso seuil haut, qui utilise entre autres un procédé d’électrolyse.

Mais il y a aussi :

- BASF agri production, Seveso seuil haut, qui produit des herbicides ;

- FLOCRYL, Seveso seuil haut, qui produit des polymères et des monomères ;

- HSWT France, Seveso seuil bas, qui, pour fabriquer de l’aspartame, utilise du méthanol, un alcool très inflammable (liquide et vapeurs), dont les mélanges air/vapeurs sont explosifs ;

- Versalis, une industrie chimique constituée de 2 usines Seveso seuil haut ;

- INDACHLOR S.A.S.U, Seveso seuil haut, qui collecte et traite des déchets ;

- Air Liquide, une industrie chimique Seveso seuil haut ;

- Dunkerque LNG, terminal méthanier (gaz naturel liquéfié), Seveso seuil haut ;

- Total énergies, terminal pétrolier composé de plusieurs dépôts et raffineries Seveso seuil haut, dont 2 sont en fin d’exploitation, côté Gravelines justement, en perspective du projet EPR2…

Sans oublier les projets :

- H2V, un terminal hydrogène vert porté (et son réseau de conduites de distribution) ;

- Air Liquide France et Dunkerque LNG, un terminal CO2 et son réseau de canalisations ;

- 3 usines de production et de recyclage de batteries, toutes Seveso seuil haut et accolées au site des EPR2, que veulent construire Orano et XTC New Energy.

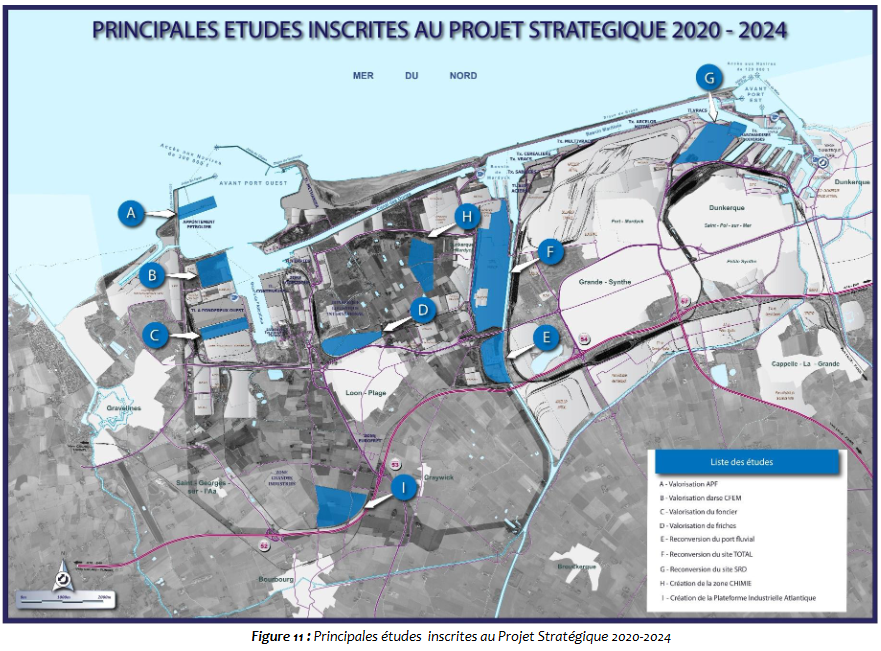

Et tous les autres projets encore à venir. Car le Grand port maritime se veut dynamique et prévoit une politique d’aménagements sur 10 ans (30). De nombreuses études de valorisations, reconversions et de créations d’espaces sont en cours (voir image ci-dessous). La région Flandre-Dunkerque, elle, prévoit des aménagements sur 20 ans (31). Le nombre d’usines Seveso à proximité de Gravelines pourra donc augmenter très rapidement.

Difficile d’avoir une vision globale des dangers présents dans un environnement et des risques associés. Mais la base de données Géorisques, mise en place par le gouvernement afin que chacun puisse « mieux connaître les risques sur le territoire », peut aider à en lister quelques-uns (32).

Si vous habitez 20 rue des Dunes à Gravelines, une petite route en bordure de l’agglomération où se situent encore des habitations (voir carte ci-dessous), vous êtes exposé à 5 catégories de risques technologiques :

- ICPE (5 usines Seveso seuil haut sont à moins de 1.5 km de chez vous) ;

- nucléaire (les 6 réacteurs existants) ;

- canalisations de transports de matières dangereuses (gaz, hydrocarbures, produits chimiques) ;

- pollutions des sols et rupture de barrage.

À ces risques s’ajoutent 6 risques naturels :

- inondation ;

- risques côtiers ;

- mouvement de terrain ;

- risque (modéré) de retrait/gonflement des sols ;

- risques (faibles) liés aux séismes et au radon.

Toutes les installations industrielles présentent dans cette zone sont elles aussi exposées à ces risques.

Notes :

24 Source : www.dunkerque-port.fr

25 Les établissements Seveso sont classés selon 2 catégories : les Seveso « seuil haut » stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso « seuil bas ». Source : georisques.gouv.fr

26 DMO EPR2 Gravelines, fig. 71, p. 8827

27 Synthèse du DMO EPR2 Gravelines, p.6

28 Ibid

29 Voir les risques majeurs présentés pour les sites industriels sur www.spppi-cof.org et sur georisques.gouv.fr

30 Plan des espaces aménagés/aménageables à 10 ans – Projet stratégique 2020-2024 du Port de Dunkerque, volet 4, figure 9 p.18

31 Carte des zones de développement – planification des aménagements à 20 ans – Document d’orientation et d’objectifs du SCOT de la région Flandre-Dunkerque (2022), p.30

32 georisques.gouv.fr

—

5/ Évaluation des risques et mises à jour des études de sûreté

Dans ses études de dangers et ses analyses des risques, EDF doit tenir compte des industries comme possibles sources d’agressions situées dans un rayon de 10 km autour de son site nucléaire (33). Mais aussi des transports et des canalisations véhiculant des matières dangereuses.

L’exploitant évalue les risques auxquels son installation est exposée à la conception puis les réévalue tous les 10 ans, lors des réexamens périodiques. Ce fût le cas lors des 3es réexamens périodiques de Gravelines et ce le sera aussi lors des 5es réexamens des réacteurs de 900 MWe (34). Avec un environnement industriel aussi dense et évolutif que le port de Dunkerque, ce délai d’une décennie a de quoi interroger.

D’ailleurs l’Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) insiste, dans une note élaborée à l’occasion du débat public sur le projet d’EPR2 à Gravelines, sur le suivi de l’évolution de l’environnement industriel et la mise à jour de la démonstration de maîtrise des risques. Pas seulement lorsque de nouvelles industries qui représentent un danger s’installent, mais aussi lors de toute modification des aménagements. Car des bâtiments, même sans contenir de matières dangereuses, peuvent impacter un phénomène et l’amplifier (l’encombrement par exemple a un effet sur l’intensité d’une explosion).

Dans son dossier présentant son projet EPR2 Gravelines, EDF accorde quelques lignes sur la manière de prendre en compte ces risques industriels et de suivre l’évolution de la zone industrialo-portuaire (35). Dialogue avec les voisins immédiats du site (OVH, BEFESA et Comilog) et les porteurs de projet à proximité (Orano et XTC New Energy), existence d’un Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles (le SPPPI) à qui le projet EPR2 a été présenté le 7 février 2024 (on notera la date, bien antérieure à celle du débat public), association d’exploitants (AGPPDK) pour faciliter la communication et une gestion des risques mutualisée… Mais là non plus, ni liste, ni protocole, ni chiffres, rien n’est précisé sur les risques recensés, sur les méthodes d’évaluation utilisées, sur les échéances temporelles fixées pour le suivi de l’évolution de l’environnement ou pour les réunions avec les instances sur lesquelles EDF compte s’appuyer.

Par ailleurs, dans un courrier qu’elle adresse à l’exploitant à propos des réévaluations des risques auxquels sont exposés les réacteurs de 900 MWe, l’Autorité de sûreté écrit noir sur blanc que EDF a fait régulièrement cas à l’ASN de difficultés à avoir accès aux potentiels de danger des installations extérieures à ses sites et à les évaluer avec un niveau de protection cohérent avec la démonstration de sûreté (36). Ce qui pose encore une fois la question de l’exhaustivité et de la qualité des données utilisées pour évaluer les niveaux de risques.

L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) définit le danger comme une propriété intrinsèque (à une substance, à un système technique, à un organisme vivant) de nature à entraîner des dommages sur un élément vulnérable. Le risque associe au danger une notion de probabilité et d’effet. La probabilité est le degré de vraisemblance qu’un événement dangereux se produise. La vulnérabilité est l’appréciation du rapport entre les effets d’un danger auquel est exposé une cible et les dommages qu’elle subit (37).

Pour concevoir des réacteurs capables de résister aux dangers présents dans leur environnement (et pour adapter ses réacteurs déjà existants), EDF doit recenser tous les dangers possibles, puis déterminer si des effets peuvent impacter son site nucléaire (personnels, bâtiments, tuyauteries, lignes électriques, etc.). Si la probabilité de rejet inacceptable de substances radioactives à la limite du site dépasse un certain seuil, des dispositions de protection doivent être déployées (voir encadrés).

Les effets de surpression (explosion), thermiques (incendies, boules de feu, etc.) et toxiques sont les principaux phénomènes à éviter. Mais d’autres types d’effets peuvent exister, par exemple le colmatage de la source froide : un accident de transport maritime avec déversement de substances pourrait impacter les stations de pompage, puisque la centrale de Gravelines a la particularité de puiser l’eau nécessaire au refroidissement de ses installations dans l’avant-port Ouest et qu’elle est installée le long du chenal d’accès au port de Dunkerque.

D’après l’IRSN, les analyses de risques et les conséquences pour la sûreté de Gravelines d’un accident de transport maritime de matières dangereuses sont à revoir, de même que l’identification et la quantification des effets d’accidents induits par l’environnement industriel en cas d’aléa naturel extrême (38). Car s’il faut évidemment tenir compte de l’effet domino au sein des installations industrielles de la zone portuaire, il faut aussi tenir compte des interactions entre les risques industriels et les risques naturels : un aléa naturel peut provoquer un accident industriel, qui va devenir une source d’agression supplémentaire (et simultanée) pour les installations environnantes. Et si les risques d’inondations ont été sous-estimés pour les sites nucléaires côtiers – faute de prendre en compte suffisamment de données – il est probable que les mêmes biais aient entaché les analyses de risques d’autres sites industriels du GPMD.

La Règle fondamentale de sûreté I.2.d du 7 mai 1982 fixe la probabilité limite de rejet inacceptable de substances radioactives à la limite du site à une valeur, en ordre de grandeur, de 10-6 par an et par réacteur ou par atelier, pour l’ensemble des agressions. Pour chacune des familles de sources d’agressions, la probabilité limite est quant à elle fixée à un ordre de grandeur de 10-7 par an et par réacteur ou par atelier. Pour les accidents ne respectant pas ces seuils probabilistes, des dispositions de protection de l’INB sont prises.

Notes :

33 Note de synthèse IRSN relative aux risques induits par les agressions externes d’une installation nucléaire liées à un environnement industriel ciblée sur le projet EPR2 de Gravelines, septembre 2024

34 Courrier ASN CODEP-DCN-2024-027230 du 15 octobre 2024, Demandes portant sur les orientations des 5èmes RP des 900 MWE : Risques industriels et voies de communication, p.20-21

33 Note de synthèse IRSN relative aux risques induits par les agressions externes d’une installation nucléaire liées à un environnement industriel ciblée sur le projet EPR2 de Gravelines, septembre 2024

34 Courrier ASN CODEP-DCN-2024-027230 du 15 octobre 2024, Demandes portant sur les orientations des 5èmes RP des 900 MWE : Risques industriels et voies de communication, p.20-21

35 DMO EPR2 Gravelines, p.89

36 Courrier ASN CODEP-DCN-2024-027230 du 15 octobre 2024, p.21

37 INERIS : Définitions des concepts de base du risque accidentel et plateforme PRIMARISK®

38 Note de synthèse IRSN relative aux risques induits par les agressions externes d’une installation nucléaire liées à un

environnement industriel ciblée sur le projet EPR2 de Gravelines, septembre 2024

—

6/ Dispositifs de protection et préparation à l’accident

On ne sait rien – ou presque rien – des dispositions concrètes prises par EDF pour protéger les réacteurs de Gravelines des dangers générés par les industries qui l’entourent. Les îlots nucléaires de ses 6 réacteurs ont été construits pour résister à une surpression externe de 200 mbar, contre 50 pour les autres réacteurs à eau pressurisée et 100 pour l’EPR de Flamanville (information donnée par l’IRSN dans sa note de synthèse versée au débat public sur les EPR2 de Gravelines). Mais EDF ne précise pas ce qu’il en sera pour les EPR2. Seul détail livré quant aux protections des futurs réacteurs : « des clapets anti-souffle sont prévus, pour protéger des gaines de ventilation en cas d’explosion sur un site industriel voisin » (39). Les réacteurs existants en sont-ils déjà pourvus ? EDF précise également qu’il mettra les analyses de risques des EPR2 à jour, mais sans dire quand. Si c’est au rythme des réexamens périodiques (tous les 10 ans), la cadence soutenue de développement et de reconversion des activités dans la zone portuaire va poser question. Quant aux risques pour les réacteurs existants, ils ne seront réévalués qu’entre 2030 et 2041 (40).

Pour mémoire, en 2020, l’ASN a mis en demeure EDF de se conformer aux dispositions relatives à la protection contre le risque d’explosion d’origine externe car les stations de pompage de Gravelines n’auraient pas tenu le choc en cas d’explosion de forte intensité. À cause d’une erreur de conception et de non prise en compte de la réglementation non détectée durant des années, les 6 réacteurs auraient pu être privés de refroidissement (41). Leurs bâtiments étaient protégés contre une explosion, mais pas leurs prises d’eau froide.

Par ailleurs, l’ASN pointe un défaut dans la méthode utilisée pour la réévaluation des dangers constitués par les trafics routier, ferroviaire et fluvial : EDF retient un périmètre de 5 km pour les recenser, alors que certaines substances (chlore, brome, acide, …) peuvent générer des effets irréversibles sur l’homme au-delà de 5 km. Les rayons de recensement des dangers potentiels ne sont donc pas cohérents avec les distances des effets occasionnés (42).

Un autre aspect est à prendre en compte pour qui veut une protection efficace des installations : la préparation des équipes. Et pour la tester, rien de tel que des mises en situation. En juin 2023, lors d’une inspection de l’ASN sur le site Gravelines (43), un scenario d’accident mettant en jeu un nuage toxique de chlore formé suite au mélange de substances incompatibles a été simulé. Il s’est avéré que les dispositifs de protection et la préparation des équipes n’étaient pas du tout suffisants pour gérer l’accident : le déclenchement de l’alarme reposait uniquement sur la détection de la présence du nuage toxique par des personnes, il n’y a pas de détecteurs de chlore fixes sur le site ; les agents envoyés sur place n’avaient pas de quoi mesurer la teneur en chlore dans l’air, ni de brancards ou de bouteilles à oxygène pour les blessés éventuels, leurs casques et leurs masques étaient incompatibles ce qui a retardé leur intervention… Une sonorisation insuffisante a rendu les messages d’évacuation inaudibles à certains endroits du site (dont le centre d’accueil du public) et rien n’a été fait pour limiter la propagation du nuage (alors que l’asperger d’eau aurait permis de le rabattre au sol). En avril 2024 (44), c’est un exercice incendie sur une zone de stockage de déchets de très faible activité qui a été effectué. Là encore les délais d’intervention constatés étaient trop lents par rapport à la cinétique de l’évènement simulé. L’opérateur en salle de commande n’a pas été capable de se prononcer sur le fait que l’aire touchée était ou n’était pas une zone contrôlée, faute de document permettant de le savoir avec certitude, ce qui a également allongé le délai d’intervention. Ces deux mises en situation démontrent un manque de préparation et de protection des installations et de leur personnel.

On l’a vu, la centrale nucléaire de Gravelines est installée dans une zone riche en dangers, qu’ils soient naturels ou technologiques. Les estimations des niveaux de risques que ces dangers représentent pour les installations sont loin d’être parfaites : les modèles à développer sont particulièrement complexes tant il y a de données fiables et exhaustives à collecter (et à mettre à jour), d’interactions à prendre en compte, de scénarios possibles et d’hypothèses à étudier. Et le dérèglement climatique rajoute une difficulté supplémentaire pour qui veut prédire ce à quoi la centrale devra résister à l’avenir. Or la conséquence directe d’estimations des niveaux de risques biaisées est une protection des installations inadaptée. Nous n’avons étudié que deux risques (inondation et industriels) propres à Gravelines, mais qui ne sont pas les seuls auxquels les 6 réacteurs existants – et peut-être 8 d’ici quelques années – sont exposés.

La raison et le principe de précaution voudraient que le colosse nucléaire de Gravelines, ancré dans le sable et l’argile d’un polder, au bord de la mer et d’une immense zone portuaire industrielle, ne grandisse plus. Et que pour gérer la centrale existante, son exploitant mette plus de ressources et d’application dans les études de dangers et soit mieux préparé aux accidents. Sans des analyses approfondies et de qualité, il ne peut y avoir de démonstration de maîtrise des risques, et donc de sûreté. Tant que les usines (conventionnelles et nucléaires) seront vulnérables aux dangers présents dans leur environnement, elles seront elles-mêmes sources de dangers.

Rédaction : Laure Barthélemy •

Notes :

39 Synthèse du DMO EPR2 Gravelines, p.18

40 Courrier ASN CODEP-DCN-2024-027230 du 15 octobre 2024, p.2

41 Avis d’incident ASN du 10/06/2020 et décision n° CODEP-DCN-2020-030395 du 4 juin 2020

42 Courrier ASN CODEP-DCN-2024-027230 du 15 octobre 2024, demande 12

43 Inspection INSSN-LIL-2023-0349 20 et 21 juin 2023

44 Inspection INSSN-LIL-2024-0348 du 11 avril 2024

ANALYSER • INFORMER • REVENDIQUER

La CRIIRAD est une association d’intérêt général qui produit et diffuse des informations indépendantes des autorités et des industriels, sur la base de ses recherches et des résultats issus de son propre laboratoire scientifique.

Grâce à votre soutien, nous agissons depuis 38 ans, pour que chacune et chacun dispose des informations et des moyens nécessaires pour se prémunir des risques liés à la radioactivité.

Nos actions nécessitent du temps et des ressources.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Faire un don ponctuel

Un don ponctuel, même petit, est un acte de soutien important pour l’association

Faire un don régulier

Si vous le pouvez, préférez un don régulier (mensuel, trimestriel, annuel).

Devenir adhérent·e

L’adhésion est un soutien sur le long terme et vous fait prendre part à la vie associative.

Être bénévole sur un salon

Aidez-nous à tenir un stand CRIIRAD sur un salon ou une foire près de chez vous.

Si vous êtes imposable, les cotisations et les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.